法制周报记者 万朝晖 伏志勇

一堂堂生动活泼、寓教于乐的“法律课堂”走进校园,孩子们通过典型案例学到了怎样保护自己不受侵害。邻里之间有矛盾冲突不再比“谁家势力大”,调解员的几番言语让乡里乡亲懂得了什么是“远亲不如近邻”。外出务工的老乡面对“老赖”拖欠工资的不法行为不再选择沉默,拿起了法律援助武器追回自己的“血汗钱”……

6月21日至24日,“奋斗百年路 启航新征程”全国法治类主流媒体采访团一行走进了青海省海东市,深入挖掘了海东市司法行政系统的特色和亮点,了解了海东市司法行政系统为民办实事的先进做法和服务经济社会发展的丰硕成果。

近年来,海东市司法局按照海东市委市政府和青海省司法厅的工作部署,紧紧围绕“一个统筹,四大职能”,全面提升海东市司法行政工作能力水平,人民群众对司法行政机关的满意度持续攀升,走出了一条有特色、有实效的司法为民之路。

科学立法 法治海东再上台阶

立法高质量发展是海东司法行政人追求的目标

完善依法立法、科学立法、民主立法的行政立法体制机制,实现立法工作高质量发展,是海东司法行政人一直追求的目标。

说到乡村陋习,“天价彩礼”首当其冲。近年来,动辄几十万彩礼的结婚门槛,已让众多适婚青年望而却步。特别是一些农村地区,已有不少群众因“天价彩礼”而负债累累,甚至重新返贫。“天价彩礼”成为了困扰贫困家庭的突出问题。不仅是彩礼,丧事大办也成为乡里乡亲攀比的标准。

“以前办一次丧事少则花费几万,多则花费十几万,娶媳妇儿更高。现在好了,自从移风易俗开始后,‘天价彩礼’和丧事大办特办已经从我们生活中消失了。”海东市平安区居民樊雪梅告诉记者。

据海东市司法局党组书记、局长索南介绍,海东市司法局参与制定的《海东市移风易俗促进条例》是全国首部移风易俗地方性法规,标志着海东市移风易俗推进工作走上了法治轨道。经青海省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准,于2020年7月1日起施行。

除此之外,《海东市美丽乡村建设条例》经青海省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准,自2021年1月1日起施行。《海东市停车管理办法》经海东市人民政府第73次常务会议审议通过,自2021年2月1日起施行。《海东市人民政府2021年立法工作计划》经海东市委第140次常委会和市政府第79次常务会议审议通过并印发,还将《海东市河湟文化保护条例》《海东市拉面产业促进管理办法》列为2021年立法项目计划中。

创新举措 法律服务更显温度

绿色通道带给特殊群体一缕希望的阳光

“邻里之间出现纠纷,究竟该如何处理?”“丈夫出轨了,该如何维权?”为使群众遇到的此类法律问题得到满意的解答,近年来,海东市法律援助中心大力实施法律援助“应援尽援”惠民工作,突出农民工、残疾人、未成年人、妇女、老年人等援助重点对象,开通法律援助绿色通道,并加大对工伤赔偿、劳动纠纷、人身损害赔偿、赡养、抚养等群众最直接最关心的维权事项。

2014年12月,李某某怎么也没预料到,一次吃饭竟然让自己毁容。李某某及家人到海东市互助土族自治县某火锅店就餐,液化气罐气管破裂,燃烧的火焰喷向李某某,来不及躲闪,李某某脸上和双手已被火焰包围。事故发生后,李某某住院51余天,火锅店负责人主动承担了李某某在医院的全部医疗费用7万余元,但后续治疗问题一直未能达成协议。

2016年8月19日,李某某在家人的陪伴下来到互助县威远镇法律援助工作站寻求帮助,接待律师向互助县法律援助中心申请了法律援助,法援中心为其指派了承办人。开庭时,代理人要求除了医疗费、误工费之外,还要赔偿精神损失费10000元。经过法庭调查和辩论,法官最终采纳了代理人的意见,明确表示对精神抚慰金的诉求将给予支持。

虽然精神抚慰金款项数目不大,但其对受援人精神抚慰的意义极大,就如冬季清晨的那一缕阳光,拨开阴霾,照亮心底阴暗,带来了新的希望。

目前,海东市五个县区已建成公共法律服务中心窗口实体平台,94个乡(镇)全部挂牌成立公共法律服务站,1654个行政村(社区)已设立村级公共法律服务室并签订村居法律顾问。海东市基层法律服务所遍布全市各镇街,服务离老百姓越来越近,大家渐渐发现,司法行政工作不再只是“干部们”在办公楼里批文件,“司法”其实就在自己身边。

创新机制 人民调解成效显著

筑牢维护社会稳定的“第一道防线”

人民调解是依法治市、建设法治海东的重要推动力,更是维护社会稳定的“第一道防线”。为最大限度地把矛盾纠纷处理在萌芽状态,海东市司法局积极探索改进人民调解组织形式,成立人民调解协会,大力发展专业性行业性和个人调解室等调解组织(全市共建立各类调解工作室9个),着力解决“群众忧点、社会热点、民生难点”等方面的矛盾和问题,“第一道防线”进一步筑牢。

近日,海东市民和回族土族自治县满坪司法所成功调解了这样一起村社群体性纠纷。满坪镇陈家村五社10余人走进了司法所,通过了解得知,陈家村五社一村民因煤烟中毒身亡,五社村民打算在村内一处空地火化尸体,但三社、四社两个联社的村民不同意,20余人出面阻拦,险些发生肢体冲突。五社村民希望司法所从中调解,尊重死者在本村火化。工作人员听完后意识到事情的严重性,如果处理不当很有可能发生群体性事件,遂组织工作人员立即展开调查。通过调查得知,死者家属是一名残疾人士,是满坪镇的低保户,因支付不起火葬费用不得不采取露天火葬的办法。在了解了事情经过后,工作人员解释道,现在国家大力提倡绿色环保的理念,露天火葬不仅不利于村民的团结,更会对环境造成污染。随后,工作人员提出了解决方案,可以帮助村民联系正规火葬公司,先由村民垫付费用,再联系其他部门将垫付的资金归还给村民。

最终,工作人员通过与满坪镇民政部门、村委会协调,将此次群体性事件大事化小小事化了。

索南告诉记者:“我局扎实在推进‘枫桥经验’海东化实践过程中,准确把握矛盾纠纷风险新趋势新特点,聚焦重大复杂矛盾纠纷,实行列表排查管理,对久调不决,化解不了的分流交办督办,防止矛盾纠纷积累、叠加、扩大、激化。”

2020年,海东市各级司法行政系统开展排查31718次,排查出纠纷1874件,排查中未发现涉黑涉恶涉乱纠纷线索。调解纠纷4418件,调解成功4346件,成功率98.37%,涉及金额4304.54万元,排查出的民间纠纷无转化为治安案件、刑事案件。

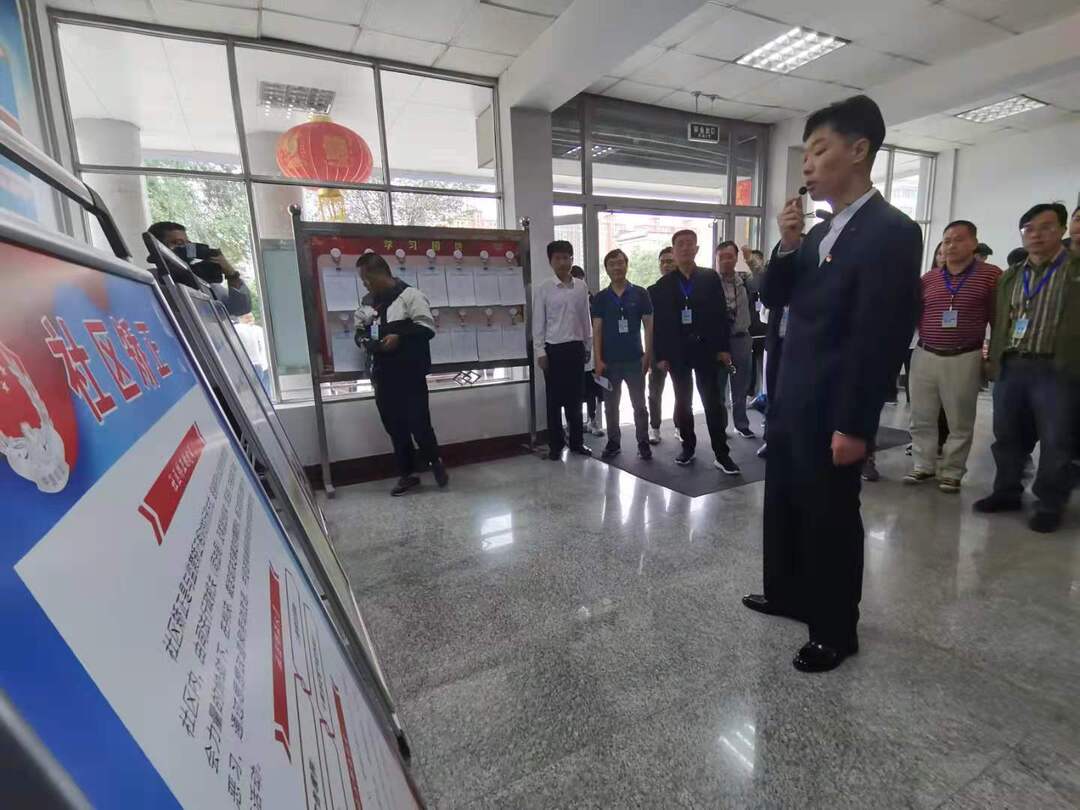

创新管理 社矫工作再创新高

让矫正对象感受到社会大家庭的温暖和希望

“安置一个人、稳定一个家、和谐一群人。”秉持着这样的工作理念,海东市司法局不断探索社矫工作新模式,坚持分段分类教育,进一步细化社区矫正审前调查评估、交付接收、日常管理等工作,建立了刑满释放人员数据库,特殊人群管控工作继续保持了监管到位、矫正有效的态势。

只有让矫正对象感受到温暖,感受到希望,才是矫正改造的基石。

互助县社区矫正对象马某全,1997年因犯盗窃罪被青海省高级人民法院判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身。在监狱服刑期间,因患冠状动脉硬化性心脏病、陈旧性心肌梗死、高血压等疾病,2013年,监狱批准决定对其暂予监外执行。长期的监狱改造生活使他的生活没有了着落,膝下又无子女,在家境贫困的弟弟家住了一个星期后,马某全表示不愿住下去,情绪低落,有轻生的念头。得知这一情况后,互助县司法局社区矫正中心主任蔡海清会同司法所的工作人员与村委会协商,为其解决了一间住房,并协调乡政府解决了日常用品、面粉、食用油、生活用煤等。就医期间,协调乡政府先后解决了治疗费 10000 余元。一度生活无望的他,感受到政府的关怀和救助,情绪、态度开始好转。2018年 5 月,马某全在各方的帮助下,顺利解除矫正,也组建了自己的家庭。

马某全的事例只是海东市司法行政系统情暖社区矫正对象的一个缩影。2020年,海东市司法行政系统共走访社区服刑人访3025人次,已完成思想汇报4606人次,集中教育1517人次,参加社会劳动1443人次,个别谈话教育243人次,心理辅导120人次。

创新形式 宣传教育深入人心

将普法工作延伸到每一个“神经末梢”

法治,是安邦固本之基。推进法治海东建设,普法是基础。人民群众对法治的真心拥护和真诚信仰,是建设法治海东的思想基础。海东市司法局一直坚持把全民普法和守法作为依法治市的基础性工作,主动创新形式,注重工作实效,深入开展法治宣传教育。“七五”普法以来,海东市司法局紧紧围绕群众最关切的“就业、就学、就医、保障”等民生问题开展工作,法治宣传教育在推进民生实事工程上取得了新的成效,圆满完成全市“七五”普法考核验收,获得了群众的一致好评和上级部门的认可。

“法援惠民生 关爱残疾人”“法律援助与您同行”“青春与法同行”“3·15消费者权益保护日”、《保障农民工工资支付条例》颁布实施等各类活动精彩纷呈。成立海东市民法典宣讲团,认真组织实施宪法宣传周、民法典集中宣传月活动,扎实推进法律八进,发放民法典、《海东市全民义务植树条例》《海东市移风易俗促进条例》等各类法律法规及宣传资料23万份,推进民主法治示范村(社区)建设、一批法治教育基地、法治广场(长廊)建成并投入使用……

新冠肺炎疫情防控关乎每个人的生命健康,需要每个人的共同努力。全民普法,有利于提高全民知法、懂法、守法、护法、用法意识。疫情暴发后,海东市司法局系统深入村(社区)宣传,循化县司法局的“老司法人”李宏庆也在其中,全局上下将马宏庆的宣传车队亲切的称为“红喇叭”流动宣传车。

时不时的在大街上或者村巷道里,看见三五成群不戴口罩或者聊天的,马宏庆就用扩音器对着喊:“大爷大妈们,都没戴上口罩,可不能再出门扎堆聊天啦。赶紧回家,一定记着要洗手。”

“农村是疫情防控的重点区域,但也是薄弱区域。还有不少农民群众因为观念受限、知识不足,需要我们反复宣传,才能养成基本的个人防护习惯。”马宏庆的声音响彻了循化的大街小巷。

像马宏庆这样的老“司法人”在海东市还有很多,在海东市司法局的带领下,他们将法律法规传递到千家万户,将普法工作延伸到每一个“神经末梢”。

认领心愿 为民办事情深义重

“微心愿”成为“我为群众办实事”高频词

“海东市司法局的党员干部主动帮我们完成心愿,我们觉得很温暖,感受到了大家对困难群众的关心关爱,我们和司法局党员干部的距离也更近了。”海东市平安区湟中路社区的居民张丙英说。

党员认领“微心愿”活动是湟中路社区与海东市司法局于近日开展的“我为群众办实事”系列活动之一。当日,海东市司法局党员干部走进湟中路社区兑现“微心愿”。虽然都是一床夏凉被、一袋米面之类的小事,但对于湟中路社区的居民来说,认领“微心愿”暖了他们的心,也解了他们的一时之难。

据了解,自政法队伍教育整顿开展以来,为群众特事特办、开启绿色通道等字眼已经成为海东市司法行政部门“我为群众办实事”实践活动的高频词。

民和县司法局为松树乡湖拉海村村民李海英争取到一台轮椅并送到家中;化隆回族自治县司法局法律援助中心为家庭困难的未成年人桑某提供免费法律服务,并号召司法局干部职工为他捐款1300元;互助县司法局举办法治宣传活动……海东市司法行政系统一桩桩、一件件暖心实事解了群众的燃眉之急,更把实事办到了群众心坎上,急群众之所急,想群众之所想,以群众最关心、最直接、最现实的利益问题为切入点,将矛盾纠纷排查化解作为政法队伍教育整顿中“我为群众办实事”实践活动的成果转化。

“志之所趋,无远勿届,志之所向,无坚不入”。索南说,今后海东市司法行政系统将紧紧围绕维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,忠诚履职担当,锐意改革创新,奋力推动全县司法行政工作迈向新台阶,为建设平安海东、法治海东,推动经济社会高质量发展作出新的、更大的贡献。

责编:李林俊

来源:法制周报